En 1964, la Belgique signait des conventions bilatérales avec la Turquie et le Maroc pour le recrutement de travailleurs originaires de ces pays.

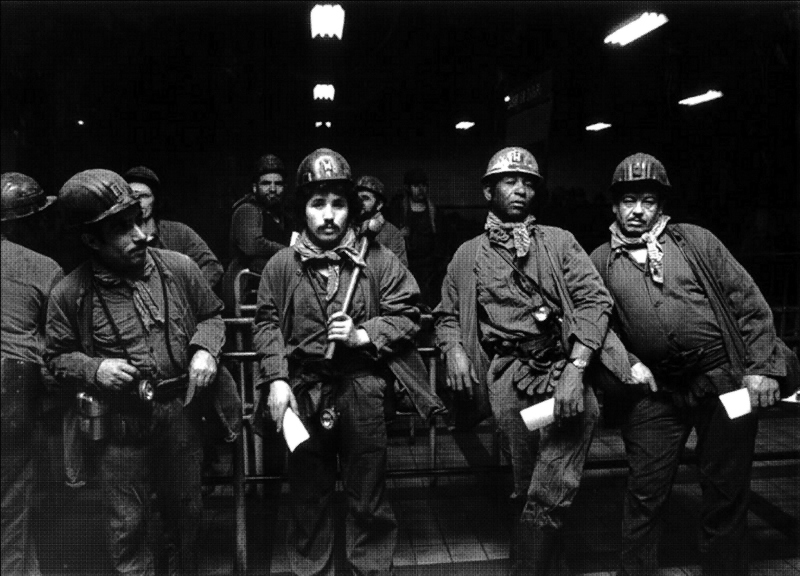

La Belgique avait besoin de main-d’oeuvre pour ses mines de charbon et tous ces hommes et femmes étaient les "bienvenus en Belgique", comme l’indiquait la brochure distribuée par les consulats de Belgique à l’étranger.

Et ce, bien q’un très léger dispositif d’accueil ait été mis en place à leur arrivée.

60 ans après, pour ces hommes et ces femmes qui se sont installé·es chez nous, pour les générations qui les ont suivies, il importe de raconter cette histoire, celle de l’immigration souhaitée par la Belgique et qui fait partie de l’histoire de notre pays.

Hassan Boussetta, professeur et chercheur à l’Université de Liège, évoque avec nous le contexte dans lequel ces accords sont signés et les grandes lignes de ceux-ci.

"En 1964, nous sommes dans un contexte d’après-guerre, il y a une pénurie de main-d’oeuvre généralisée des métiers pénibles dans tous les pays industrialisés du nord-ouest de l’Europe. La catastrophe du Bois du Cazier à Marcinelle a laissé des traces, le travail dans les mines n’est plus considéré comme aussi attractif (NDLR : Le Bois du Cazier est un ancien charbonnage. Le 8 août 1956, un incendie y fait 262 morts). Par ailleurs, la plus grande source d’immigration historique en Belgique, à savoir l’immigration italienne, commence à se tarir." La Belgique n’est donc pas le seul pays à signer ce type d’accords, avec l’objectif de faire face à ces pénuries pour poursuivre la croissance des industries.

Recrutement en Turquie et au Maroc

Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, la politique d’immigration en Belgique est menée en tripartite entre l’État, le patronat et les syndicats, comme l’explique Hassan Boussetta: "Il y a une grande pression du patronat, et en particulier de la Fédération charbonnière de Belgique (Fédéchar) pour recruter des ouvriers. Sur leur recommandation, ces recrutements sont organisés en Turquie et au Maroc."

Que trouve-ton dans ces "conventions bilatérales"? La façon dont les voyages vont être organisés, comment se déroulera la vie des travailleurs une fois arrivés, les formalités d’engagements… Peu de choses en réalité, et pour tout dire, les conditions d’accueil sont relativement limitées. Pour Hassan Boussetta "On ne peut pas parler de grands accords, ils sont même très inégalitaires, car passés entre des pays qui offrent du travail, et d’autres qui offrent leur bras."

Le déclin des industries minières

Les états se chargent donc de recruter, de fournir permis de séjour et permis de travail jusqu’en 1974, alors même que l’activité des industries minières décline depuis la fin des années 60, comme l’explique Hassan Boussetta: "La Belgique a continué à signer des accords avec l’Algérie, l’ex-Yougoslavie, pendant que des puits fermaient. L’année 67 marque le début du déclin du secteur minier, ce qui va donner lieu à un réel changement de conjoncture, dont le point culminant sera la crise du pétrole en 1974. Cela amènera de fortes tensions économiques, la fermeture des frontières… et donc la fin du système d’immigration par le travail en Belgique. L’immigration s’opère jusqu’à aujourd’hui de façon plus individualisée".

Et après?

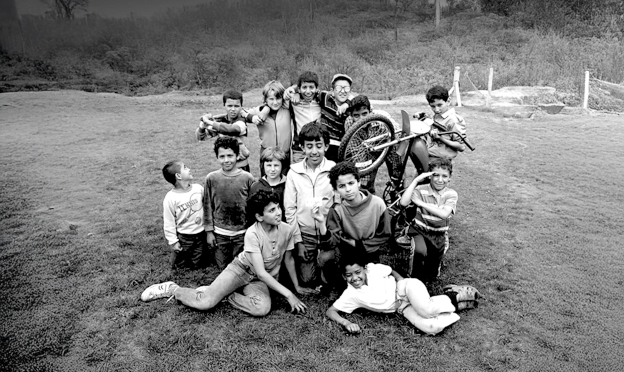

En région verviétoise, l’entreprise Delacre, les usines situées sur le zoning des Plenesses, Interlac à Dison, accueillent encore bon nombre de travailleurs marocains et turcs après le déclin de l’industrie minière. On les retrouve également dans le secteur du bâtiment et des routes. Néanmoins, les années 70 et 80 voient de nombreux pères de famille perdre leur travail. Hassan Boussetta: "Les familles s’agrandissent et les ressources s’épuisent. Les gens sont livrés à eux-mêmes et s’organisent comme ils peuvent, grâce entre autres à la solidarité dans les communautés. Ces difficultés laisseront des traces chez les générations suivantes. Notamment la jeunesse marocaine des années 80."

L’immigration, d’objet parlé à sujet parlant

Un tournant s’opère en 1988-89, avec l’émergence d’élus, de travailleurs sociaux, culturels qui vont commencer à penser par eux-mêmes l’immigration, à la définir. Au travers de manifestations, certains jeunes, dont les parents sont arrivés à pas feutrés 20 ans plus tôt, crient leur désir d’être mieux reconnus par la société belge. Cette seconde génération souhaite se délester de cette discrétion qui fut privilégiée par leurs aînés, à l’époque où il n’existait pas encore de structures ni d’associations pouvant accompagner l’arrivée de ces personnes et faciliter leur inclusion.

Comme le constate Hassan Boussetta, sans la représentation des personnes concernées, le regard extérieur porté sur elles peut être très avilissant: "En 1985, le ministre de l’Intérieur belge n’hésite pas à qualifier ces travailleurs étrangers de “barbares”. Cela raconte à quel point il est dangereux de ne pas avoir accès à ces espaces de réflexions".

Ainsi en 1991, des émeutes éclatent à Forest, Anderlecht, Molenbeek… avec des prises de paroles et des réflexions visant à plus d’égalité. Commémorer ce tournant dans l’histoire de l’immigration La signature des accords de 64 ne fera pas l’objet d’une grande couverture médiatique: "À peine un petit article dans Le Soir", et suscite peu d’intérêt chez la population belge: "C’est la suite de l’histoire qui va donner de l’importance à tout ça. Ces accords n’ont plus aucun effet aujourd’hui, mais ils symbolisent l’arrivée de ces premières générations. En voyant les Italiens commémorer leurs propres accords de 1946, les communautés turques et marocaines ont aussi souhaité opérer ce devoir de mémoire. Les premières commémorations ont commencé 40 ans après la signature", conclut Hassan Boussetta.

HISTOIRE

LE REGROUPEMENT FAMILIAL POUR ATTIRER LA MAIN-D'OEUVRE

Si l’immigration répond fondamentalement à des besoins de main-d’oeuvre dans certains secteurs économiques, l’autorisation du regroupement familial, choisi par la Belgique, renvoie aussi à un autre objectif de l’immigration : le rétablissement du dynamisme démographique, particulièrement en Wallonie. En effet, en s’installant en Belgique, ces immigré·es permettent de contrer la stagnation démographique de la Belgique dont l’effet le plus redouté est la diminution du niveau de vie.

La mémoire de ces femmes et épouses venues rejoindre leurs maris en Belgique n’est pas, selon Hassan Boussetta, à la mesure du rôle fondamental qu’elles ont occupé: "Ces femmes de première génération sont les grandes oubliées de cette histoire de la maind’oeuvre. Il peut y avoir une tendance à penser qu’elles étaient toutes des mamans au foyer qui éduquaient leurs enfants, c’était le cas bien sûr, mais il y en avait aussi parmi elles qui ont travaillé en usine."

La dimension familiale apparaît très tôt dans la politique d’immigration de la Belgique. Elle est déjà inscrite dans les premiers accords signés entre la Belgique et l’Italie en 1946 et le sera également dans les accords bilatéraux signés avec les autres pays d’émigration. Toutefois, la politique familiale liée à l’appel de main-d’oeuvre immigrée n’a pas qu’une fonction démographique ; en fixant les immigré·es, elle permet de limiter ce que le patronat craint le plus: le départ des travailleurs immigrés dont ils ont besoin vers des horizons plus prometteurs. En effet, les salaires étant moins élevés en Wallonie que dans les trois zones industrielles les plus proches (par exemple, la Lorraine et la Ruhr), le regroupement familial contribue à donner une valeur attractive à la Belgique.

Cette importance accordée à la dimension familiale se concrétise à la fois dans la loi et dans l’information faite par la Belgique sur sa politique migratoire. Ainsi, le gouvernement décide de favoriser l’immigration familiale grâce à un incitant financier. Une réglementation de 1965 prévoit le remboursement de la moitié des frais de voyage de l’épouse et des enfants qui l’accompagnent, pour autant que la famille compte au moins trois enfants mineurs d’âge.

Pour favoriser cette immigration familiale, le ministère de l’Emploi et du Travail diffuse une brochure intitulée "Vivre et travailler en Belgique", destinée tout particulièrement aux pays de l’Afrique du Nord. Cette brochure est disponible dans les différents consulats de Belgique au Maroc. Elle valorise l’accueil que la Belgique réserve aux familles des travailleurs immigrés, notamment en détaillant le système d’allocations familiales et celui de la Sécurité sociale, et en précisant que la Belgique garantit la liberté religieuse.

TÉMOIGNAGE

"J'ADMIRE MA FAMILLE QUI A EU LE COURAGE DE QUITTER LA TURQUIE POUR COMMENCER UNE NOUVELLE VIE"

Selma Tinik, échevine à la commune de Dison

"Mon grand-oncle est arrivé en 1965 pour travailler dans les mines, suivi par son frère, mon grandpère, puis le reste de la famille. À leur arrivée, ils étaient isolés dans un pays dont ils ne connaissaient ni la langue ni la culture, ils n’étaient pour ainsi dire jamais sortis de leur village, ni même de leur pays. Ils ont trouvé du soutien dans des quartiers multiculturels comme Hodimont, où les Grecs, Italiens et Marocains les ont aidés.

Il n’y avait pas les facilités technologiques d’aujourd’hui, donc même pour contacter la famille en Turquie, c’était compliqué. Il y avait, je crois, un seul poste de téléphone au village, il fallait d’abord appeler pour prendre rendez-vous, pour ensuite pouvoir parler aux proches!

Les femmes ont joué un rôle crucial, s’occupant des enfants, des tâches ménagères et de la nourriture, malgré leurs propres défis d’adaptation. La communauté turque s’est soudée et entraidée. Mon grand-oncle ayant souffert des conditions difficiles dans les mines a dissuadé les autres de suivre ce chemin, les orientant plutôt vers des métiers du bâtiment.

Mon père est arrivé dans les années 70 à l’âge de 13 ans, et a très vite maîtrisé le français. Mes parents ont eu un commerce de fruits et légumes à Hodimont “Chez Tinik”, qui est désormais géré par mon frère.

Ce double héritage est une richesse: nous avons grandi avec la culture turque tout en nous adaptant à la société belge. Bien que mes parents soient attachés à la Turquie et y retournent chaque année, moi, en tant que femme, je ne m’imagine pas y vivre, ayant adopté les valeurs et le mode de vie belge.

Je me souviens des responsabilités que j’ai eues très jeune, dès 9 ans, par exemple, accompagner nos parents à la banque, à la mutuelle ou chez le médecin pour traduire. Je les ai toujours beaucoup admirés, ils n’ont pas fait de grandes études, certains ne savaient ni lire ni écrire, mais ils sont parvenus à dépasser de nombreuses difficultés et ont travaillé très dur pour offrir un avenir à leurs enfants.

Mon histoire reflète, je pense, celle de nombreuses familles immigrées, qui ont dû s’adapter et bâtir leur vie ici."

ESPRIT CRITIQUE

IMMIGRATION ET INTÉGRATION: UNE RÉFLEXION SUR LES DÉFIS PASSÉS ET PRÉSENTS

Comment les accords bilatéraux de 1964, qui ont marqué l’arrivée de nombreux travailleurs immigrés en Wallonie, résonnent-ils en regard avec les migrations d’aujourd’hui?

Rencontre avec Altay Manço, docteur en psychologie sociale de l’Université de Liège et directeur scientifique de l’IRFAM (Institut de recherche, formation et action sur les migrations). Il partage ci-après avec nous son expertise, sa relecture critique et éclairante sur l’organisation de l’immigration et des enjeux qui y sont liés.

Devoir de mémoire… sélective?

En préambule, Altay Manço met en lumière les limites de notre capacité à traiter de manière équitable l’histoire et la diversité des populations immigrées. Il questionne le choix de mettre en avant certaines communautés immigrées, les Italiens, les Marocains, les Turcs… tout en omettant d’autres groupes, tels que les Grecs ou les ex-Yougoslaves, également venus en Belgique pour répondre à des besoins économiques. Cette sélection engendre selon lui une gestion inégale de la mémoire "Je n’ai rien contre le fait que l’on valorise des travailleurs qui ont donné leurs poumons pour que la Wallonie soit ce qu’elle est aujourd’hui, au contraire même. Ce que je regrette, c’est que, dans cet acte d’inclusivité, on crée de la discrimination, en oubliant d’autres communautés".

Les accords de 1964 : organisation et limites

Les accords de 1964 témoignent d’une époque où les besoins de main-d’oeuvre étaient clairement identifiés, avec une organisation rigoureuse mais imparfaite. Si ces dispositifs ont permis d’éviter les tragédies contemporaines, telles que les naufrages en Méditerranée, ils n’étaient pas exemptés de critiques, notamment en termes de conditions de vie et de reconnaissance des droits.

Des enjeux contemporains différents, mais pas si éloignés

60 ans plus tard, le contexte a profondément changé: les flux migratoires s’inscrivent dans un cadre global marqué par des conflits, des crises économiques et un déséquilibre dans les relations internationales. Les migrant·es fuient souvent des pays ravagés par des guerres, par le pillage des ressources… et plus globalement, à cause d’une circulation des richesses profondément inégale entre le Nord et le Sud.

Cependant, la pénurie de maind’oeuvre est toujours aussi présente. Altay Manço plaide pour une reconnaissance de nos besoins actuels: "Ces accords doivent servir à interroger notre façon d’accueillir les immigré·es et à reconnaître la pénurie de main-d’oeuvre encore non avouée dans l’ensemble des secteurs. Il y a actuellement en Belgique au moins 50 000 emplois vacants, et 200 000 chômeurs ·euses."

Vers une intégration rémunérée

Altay Manço insiste sur l’importance de valoriser les migrant·es en tant que personnes et travailleurs ·euses. Il critique une approche basée uniquement sur des valeurs humanistes, jugée inefficace, et plaide pour une reconnaissance pragmatique des apports économiques des migrant·es. "Nous ne manquons pas de valeurs dans nos sociétés, elles me semblent toutefois totalement contre-productives, car sous couvert de valeurs peuvent émerger de nouvelles formes de rejets."

Cette démarche nécessite également un travail sur les peurs et les préjugés envers l’autre, ainsi qu’un effort pour comprendre les complémentarités culturelles et sociales. "Nous avons encore et toujours besoin de travailler avec d’autres, cela nécessite que la société considère le nouveau venu comme un des siens, c’est ça, la véritable intégration".

Le rôle du monde social 2.0

Un phénomène récent, le "monde social 2.0", comme l’appelle Altay Manço, voit émerger des structures comme Duo for a job, Interra ou MicroStart, qui combinent objectifs sociaux et économiques. Ces organisations, souvent soutenues par des entreprises, jouent un rôle crucial en aidant à insérer les migrant·es sur le marché du travail. "Ces structures ont bien compris qu’il y a toute une nappe phréatique de travailleurs·euses sous les radars, parfois exclu·es de l’emploi par nos propres services d’insertion".

Bien que prometteuses, ces initiatives doivent être surveillées pour éviter des dérives ou une exploitation excessive des besoins. Conclusion L’histoire des accords de 1964 et les réflexions qu’ils suscitent montrent que l’intégration est un processus complexe, dépendant à la fois d’une organisation cohérente et d’une volonté d’inclusion réelle.

Aujourd’hui, face aux défis démographiques et sociaux accumulés, il est impératif de repenser nos politiques migratoires, non seulement en termes d’accueil mais aussi d’intégration et de valorisation des compétences.