Face à la déferlante des guerres, au prix de la mort de milliers de jeunes soldats, de populations civiles bombardées et décimées, de millions de déplacé·es et de réfugié·es, de destructions matérielles, politiques, culturelles et morales irrémédiables, l’absurdité du recours aux armes éclate d’évidence.

Pourtant, les pays renforcent leurs armées, la menace du recours aux armes atomiques se banalise et les violences guerrières se poursuivent…

Il serait temps de penser autrement! Mais pourquoi cela paraît-il si difficile?

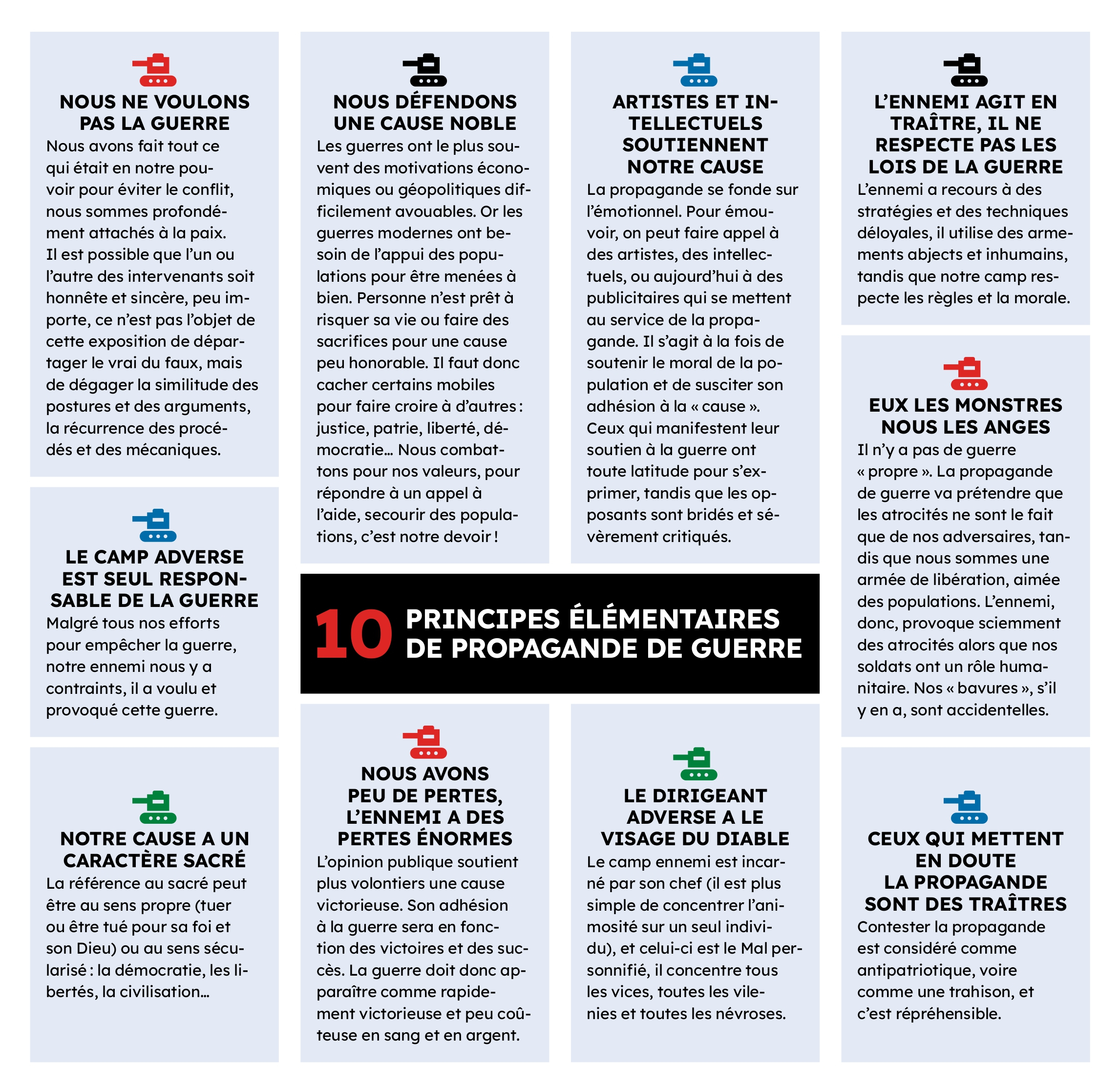

En analysant les discours d’endoctrinement sur plus d’un siècle, l’historienne Anne Morelli (voir notre interview ci-dessous) a établi dix principes argumentatifs, unanimement utilisés.

Elle en décrit les mécanismes et en démontre leur absurdité dans son petit livre Principes élémentaires de propagande de guerre – utilisables en cas de guerre froide, chaude ou tiède… publié en 2020 aux Éditions ADEN et maintes fois réédité.

Ces principes ont été conceptualisés pour produire l’exposition "Résister à la propagande de guerre" qui montre les ressorts de la propagande utilisés depuis 1914 à nos jours.

Du 1er au 7 avril, cette exposition, produite par le World War Heritage et l’Université Libre de Bruxelles, sera proposée au Centre culturel Verviers dans le cadre du Festival de Résistance. Le Centre culturel de Dison compte parmi les partenaires de longue date de ce festival, dont l’un des objectifs est de mettre en lumière les luttes actuelles et passées. (voir programme du festival)

Source: "Une exposition contre la propagande de guerre", solidaritéS no 442, Maryelle Budry, 29.11.24, www.solidarites.ch

INTERVIEW

"LA GUERRE COMMENCE SOUVENT PAR DES MENSONGES QUI VEULENT NOUS PERSUADER DE SON BIEN-FONDÉ"

Anne Morelli Historienne, professeure honoraire de l’Université Libre de Bruxelles.

Présence : Comment avez-vous établi ces dix commandements ?

Sur les conseils d’un de mes professeurs, j’ai lu un ouvrage écrit par Arthur Ponsonby, "Les faussaires à l’oeuvre en temps de guerre". Je ne connaissais pas du tout ce personnage, qui a dénoncé dans son livre les pratiques manipulatrices du bureau de propagande de Grande-Bretagne, au sein duquel il travaillait pendant la Première Guerre mondiale. Il a été horrifié par les mensonges, les histoires larmoyantes, les arguments utilisés par les gouvernements pour faire accepter l’idée d’une guerre.

Aujourd’hui, nous appellerions cela des fake news. Après cette lecture, j’ai donc essayé de concentrer ces éléments dans une série de 10 principes, de façon à les rendre plus faciles à comprendre et à mémoriser par mes étudiants en critique historique. Ce que j’ai pu constater, c’est que depuis 14-18, ces principes continuent d’être utilisés à chaque guerre, partout dans le monde. Ils restent donc d’une effroyable actualité.

Pouvez-vous nous en citer quelques-uns ?

Il y a notamment le fait de dire "ce n’est pas nous qui avons commencé, c’est l’autre". Ce principe s’appuie sur des principes psychologiques très élémentaires, dans lequel on peut reconnaître nos propres comportements sociaux. Si vous êtes pris en train de tirer les cheveux de votre voisine, le premier argument déployé pour vous défendre, c’est de dire que c’est l’autre qui vous a ennuyé en premier. Dans un contexte de conflit, l’enjeu sera par exemple de déplacer la date de début de la guerre en question. C’est très important de diffuser l’idée de légitime défense.

Pour la guerre en Ukraine par exemple, si vous datez le début du conflit en 2023, alors ce sont les Russes qui ont attaqué. Si par contre vous la placez en 2014, alors vous pourrez dire que les Ukrainiens ont attaqué les pro-Russes et qu’ils se sont défendus. Pour la guerre Israël-Palestine c’est la même chose, a-t-elle commencé le 7 octobre 2023 avec l’attaque du Hamas contre Israël, ou plutôt en 1948 ? (NDRL : date de proclamation d’indépendance de l’État d’Israël ayant conduit à l’exode selon certains, à l’expulsion selon d’autres, d’une partie de la population arabe de Palestine).

Un autre principe est le fait de concentrer la haine sur un dirigeant.

Oui, il faut toujours avoir un personnage odieux, un "salaud de service" contre qui nous sommes censés faire la guerre. Ainsi, nous ne faisons pas la guerre à l’Afghanistan, mais à Ben Laden. On ne fera pas la guerre aux Russes, mais à Poutine. On concentre en effet la haine de la population contre ce personnage, avec lequel on a pu par ailleurs faire de très bonnes affaires antérieurement! Une sorte de monstre par intérim, qui peut tour à tour être considéré comme un être haïssable pour ses méfaits, puis un interlocuteur avec lequel on négocie des accords.

La monstruosité ne se situe que dans le camp ennemi. Si notre propre camp est pris la main dans le sac en train de bombarder des gens innocents, on parlera d’erreur, de pertes inévitables, voire de dégâts collatéraux. Des dégâts collatéraux qui peuvent parfois se compter en milliers de personnes, c’est beaucoup…

La propagande dira par ailleurs que le camp adverse emploie des armes illégitimes, alors que nous faisons la guerre comme de véritables chevaliers !

Parlez-nous du dernier de ces principes.

Le dernier principe est également important, car il dit que si vous ne croyez pas la propagande de votre pays, c’est que vous êtes un agent de l’ennemi. Poser des questions, remettre en cause certaines informations reviendrait à être contre son propre camp. C’est une vision assez binaire de la situation. Avec ce genre de raisonnement, émettre des interrogations sur le bien-fondé des bombardements en Palestine reviendrait à dire que l’on prend fait et cause pour le Hamas. La réalité est bien entendu bien plus nuancée.

Le terme de propagande est intéressant en soi, car il n’était pas connoté si négativement à une certaine époque.

À l’origine, c’est un terme employé par les religieux pour faire "propaganda fideli", la propagande pour la foi. Cela leur semblait tout à fait légitime de faire de la publicité pour leur propre religion. Le terme est effectivement aujourd’hui quelque chose de négatif. Ce que l’on considère comme de la propagande chez les autres serait de l’information, de la communication chez nous. Il est difficile d’admettre que nos propres médias font aussi de la propagande !

Comment cette propagande a-t-elle évolué depuis la première guerre mondiale ?

La propagande du temps d’Arthur Ponsonby était finalement très artisanale, avec quelques personnes réunies autour d’une table décidant ce qui allait pouvoir être publié dans la gazette du lendemain. Aujourd’hui, il y a des véritables professionnels, des grandes firmes de communication, comptant dans leur personnel des experts en psychologie notamment. Si ces agences peuvent élaborer une image de marque positive d’un produit, elles peuvent aussi travailler pour un État qui souhaiterait rallier l’opinion publique sur un fait d’actualité. Les firmes peuvent fournir des nouvelles qui vont par exemple émouvoir l’opinion.

Un exemple mémorable est celui des bébés koweïtiens supposément arrachés à leurs couveuses par les méchants irakiens dans les années 90, qui avait en partie servi à justifier la première guerre du Golfe. (voir ci-après) Nous savons aujourd’hui que tout avait été inventé, mais cela n’émeut plus personne, la guerre a été faite.

La présentation de l’exposition partage une citation de Rudyard Kipling "La première victime de la guerre, c’est la vérité". En temps de conflit, il n’y aurait donc pas de recul possible ? Que faire alors pour résister à cet endoctrinement et se préserver de cette propagande ?

Les historiens ont peu d’occasions de croiser les sources en situation de conflit. Si je veux savoir ce qu’il s’est passé durant les croisades, je peux m’intéresser au point de vue des musulmans, et à celui des chrétiens. En cas de guerre immédiate, il est difficile d’avoir le point de vue de l’autre. Avoir ces principes sous la main, et surtout en mémoire, constitue une première étape pour organiser les cures de désintoxication qui sont indispensables face à la propagande de guerre actuelle qui sévit. La seule chose qui nous reste à faire lorsque nous sommes devant notre journal, ou devant un écran, c’est de douter.

Histoire

La première Guerre du Golfe : comment un mensonge a-t‑il mis le feu aux poudres?

Le 14 octobre 1990, devant une commission du Congrès américain, une adolescente de 15 ans, Nayirah Al-Aba, livre un témoignage glaçant sur des atrocités commises dans un hôpital koweïtien par les troupes irakiennes de Saddam Hussein. Ils ont tiré sur les bébés dans les couveuses, ils les ont pris et les ont laissés mourir sur le sol gelé. Les télévisions du monde entier retransmettent ce discours, provoquant une vague d’indignation au sein de l’opinion publique américaine et internationale. Le 17 janvier 1991, les forces internationales, sous la pression de l’administration Bush, déclenchent l’opération "Tempête du désert". C’est la première Guerre du Golfe. 88 500 tonnes de bombes sont déversées sur l’Irak. Le Koweït est enfin sauvé… surtout ses puits de pétrole. Cette guerre a été déclenchée sur un mensonge. Le témoignage de Nayirah Al-Aba est faux. La scène des couveuses, qui n’a jamais eu lieu, a été montée de toute pièce par des agences de communication commanditées par les États-Unis et le Koweït.

Source: RTBF, Ariane Denis, 12.07.21