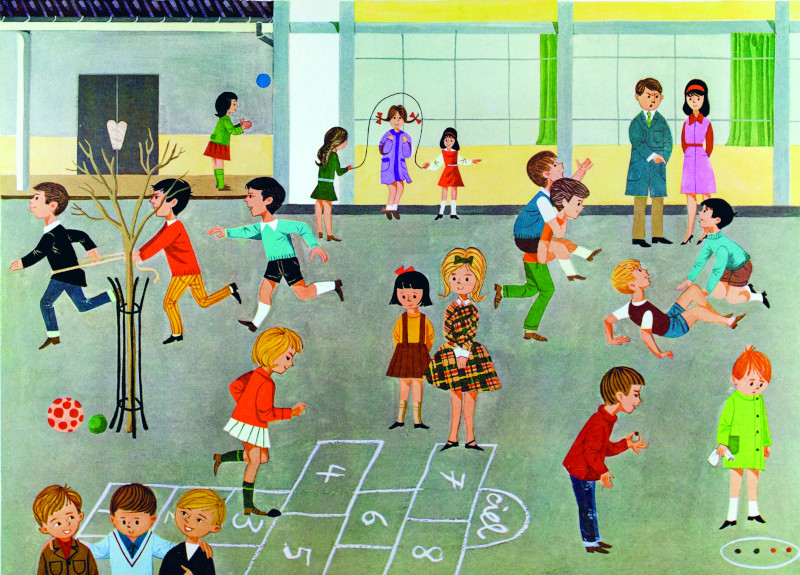

Alors que la rentrée scolaire bat son plein, nous allons nous intéresser à un lieu dont on parle peu, la cour de récréation. Est-ce que les garçons et les filles y jouent ensemble?

La cour de récré fait partie du quotidien, les élèves y passent beaucoup de temps et c’est toute une société à petite échelle qui s’y développe.

Il s’agit d’un espace d’apprentissage clé dans la vie des enfants, qui peut aussi être un lieu où les stéréotypes de genre et les exclusions se manifestent.

Pour approfondir ces questions, nous avons eu un entretien avec Édith Maruejouls, géographe française, spécialiste des questions d’égalité dans l’espace public, la cour d’école et les loisirs des jeunes.

Avec son bureau d’études, L’ARObE (Atelier recherche observatoire égalité), elle accompagne les collectivités pour promouvoir l’égalité de genre dans les écoles. En 2022, elle publie l’ouvrage Faire je(u) égal. Penser les espaces à l’école pour inclure tous les enfants aux éditions Double ponctuation, dans lequel elle montre comment les inégalités existent dès le bac à sable et comment cela se perpétue ensuite dans toute la société.

La géographe, au départ sociologue, explique aussi l’expertise qu’elle a acquise dans le domaine de l’aménagement des espaces extérieurs des établissements scolaires et comment elle s’y prend pour agir concrètement.

Elle est convaincue que c’est dès le plus jeune âge qu’il faut agir pour apprendre aux enfants à partager leur espace et à jouer ensemble, pour plus d’égalité, de mixité et d’inclusion.

INTERVIEW

"LA COUR DE RÉCRÉATION EST UN ESPACE OÙ LES HIÉRARCHIES NE SONT PAS INTERROGÉES"

Édith Maruejouls, géographe des genres à L’ARObE (Atelier recherche observatoire égalité)

Présence : Que signifie être "géographe du genre"?

La géographie, c’est l’étude des reliefs, des frontières, des pays. Moi, dans mon travail, je m’intéresse plus précisément aux espaces, aux territoires plus petits, comme la cour de récréation, la cantine, les toilettes, etc. J’accompagne les collectivités territoriales, les métiers de la conception et de la construction, les équipes éducatives, les enseignant·es sur la définition d’espaces scolaires (ou publics) égalitaires. Je regarde comment les filles et les garçons entrent en relation dans ces espaces. Est-ce qu’ils et elles jouent ensemble, mangent ensemble, rient ensemble, etc.

Dans la question du genre se pose la notion de hiérarchie avec deux mondes, celui des filles et celui des garçons, qui se reflètent de manière sociétale, mais également lors de leur socialisation. J’observe donc également comment les stéréotypes sont mis en jeu dans leurs interactions, et ce qu’ils et elles en font.

Ce qui fausse la relation filles-garçons inscrit durablement les inégalités, c’est l’inégale valeur attribuée aux unes et aux autres. Être identifié comme garçon ou comme un homme dans notre société est plus valorisant et valorisé qu’être identifiée comme une fille ou une femme. L’insulte, pour un garçon, c’est d’être traité de fille. La moquerie, pour un garçon, c’est de lui dire que ce qu’il aime faire, c’est pour les filles.

Quels sont les constats que vous posez sur la cour de récréation?

L’espace de la cour de récréation est particulièrement intéressant, car il est considéré a priori comme un lieu où tout peut s’organiser de façon spontanée, libre… et juste. Mais peuton être libres dans des espaces de rapports de force ? La cour de récréation est un espace où ces productions de hiérarchies ne sont pas interrogées. Or, ce que l’on constate, c’est qu’il y a peu de relations filles-garçons. Il y a par ailleurs également peu de relations entre les petits et les grands. Notre contexte sociétal conduit à une binarité absolue quasiment dès la naissance, qui se joue par des distinctions diverses. Un exemple très visible : le vêtement et le fait d’avoir des rayons filles et des rayons garçons, pareil pour les jeux. Cette création sociétale produit également des comportements et uniformise les définitions de ce que devrait être une fille ou un garçon. Les hiérarchies qui se jouent dans les relations ne relèvent pas de l’inné, mais du système de genre.

Dans cet espace, le fameux terrain de foot semble être un point de questionnements.

Au niveau fédéral, déjà, on ne conçoit pas le foot comme un jeu mixte. Dans une cour de récréation, s’il y a du foot, ce sont les garçons "forts" qui vont y jouer. Cette séparation s’opère notamment par les garçons qui disent aux filles: "tu es nulle" ou "tu n’es pas assez forte, tu vas me faire perdre". Si aucune règle n’est instaurée, 20 % des garçons occupent 80 % de la surface en s’appropriant l’espace central pour jouer au foot. Les filles ne sont pas les seules à en pâtir, les garçons qui ne sont pas performants au ballon sont eux aussi relégués, mais aussi les enfants avec des difficultés motrices ou des besoins spécifiques. Elles (et ils) perçoivent les grands espaces centraux comme leur étant "interdits", et se retrouvent dans les marges qui leur sont "laissées".

À travers ce que les filles nous témoignent, on constate une double hiérarchisation: "Les garçons ne veulent pas jouer avec nous" et "Nous n’avons pas de place pour nos jeux"; cela empêche doublement de partager: partager le jeu, être ensemble ; partager le choix du jeu, à quoi on joue. Les filles vont plutôt faire de la gym, de la danse, de la corde à sauter, des jeux qui n’occupent pas une position centrale. Dans ce contexte, elles peuvent difficilement être force de proposition pour envisager d’autres jeux, d’autres organisations.

Est-ce que faire égalité serait que les filles jouent au foot avec les garçons? Est-ce que ce jeu peut être égalitaire? Je ne sais pas.

Comment amenez-vous les enfants à réfléchir à qui occupe l’espace?

Notre méthodologie sur le terrain comporte plusieurs étapes, l’une d’entre elles consiste à des face-à-face pédagogiques avec les élèves, en présence des enseignants. Nous posons des questions du type "Est-ce que c’est important de passer du temps ensemble fille-garçon?". C’est quelque chose qu’on ne demande jamais et cela produit beaucoup de réflexions chez les enfants.

On peut avoir des réponses affirmatives ; oui, c’est important parce qu’on apprend à se connaître, parce qu’on peut devenir amis… Ou à l’inverse ; non, ce n’est pas important, ça peut même être dangereux, l’amitié fille-garçon n’existe pas… Nous abordons aussi lors de ces débats la notion de force par une affirmation: "Les garçons sont plus forts que les filles. Débattons-en!". Qu’est-ce que cela signifie, "être fort"? Quelles sont nos forces? Et nos faiblesses?

Effectivement, on n’a pas tous et toutes les mêmes forces, mais notre force peut grandir en apprenant. Et puis, est-ce qu’on peut jouer quand on ne sait pas?

Ce que l’on essaie de verbaliser, c’est que nous sommes tous et toutes différents, mais que nous avons les mêmes droits. C’est aussi de dire que nos espaces peuvent être partagés, rien n’est figé pour toujours. Ce sont des lieux de négociation et de renoncements.

Il y a d’autres manières de faire société dans une cour de récréation que dans les jeux collectifs, même s’ils sont importants ; la dynamique des corps, le fait de gagner ensemble, de perdre, de rire, de créer des souvenirs… Il y a d’autres médians dans la relation qui mettent moins en scène les forces, comme le dessin, la discussion, le fait de lire ensemble, de regarder des images.

Lorsqu’on propose aux garçons une alternative au football, on ne les punit pas! Ne jouer qu’à un seul jeu, ça les enferme, ils n’ont pas conscience de ce que font les autres. C’est important qu’ils puissent découvrir d’autres jeux et qu’ils puissent jouer avec d’autres personnes.

Il y a également une étape importante, la représentation de leur cour de récréation.

Pendant nos rencontres avec les enfants, une étape consiste à demander aux plus grands (dès 8 ans environ) de représenter par un dessin leur cour de récréation. Chaque élève est invité à dessiner sa vision de l’espace de la cour sous forme de plan, en répondant à des consignes précises: dessine-moi ta cour avec les espaces que tu connais (préau, cour, terrain de jeu, etc.). Sur ton dessin, dis-moi où tu es le plus souvent et avec qui, comment tu te déplaces? D’après toi, existe-t-il des lieux où il y a beaucoup de filles, beaucoup de garçons dans la cour?

Cet exercice a pour but de mesurer la mixité par groupe de pairs, la répartition "ressentie" de l’occupation des espaces par groupe de sexe pour chacun et chacune. Il permet aussi de repérer l’appréhension de l’espace en s’intéressant à ce qui entoure la cour. C’est un exercice individuel particulièrement révélateur, qui permet de voir la manière dont l’espace prend forme dans leurs esprits, voir aussi les mobilités contraintes, celles et ceux qui évitent certains endroits, celles et ceux qui ne bougent pas du tout…

Parfois, on a des dessins avec un terrain de foot immense, qui, objectivement, ne prend pas tant de place en réalité. C’est en tout cas la place qu’il prend dans leur hiérarchie de l’espace.

Et comment s’opère le travail avec l’établissement scolaire?

Sur une mission de travail, après une phase d’observation, de diagnostic et d’expérimentations, nous allons donc réfléchir à créer de nouveaux espaces avec éventuellement un projet d’aménagement, mais nous pouvons aussi travailler de façon plus légère, en partant de ce qui existe sur place. Toutes ces dynamiques d’espaces sont subtiles, mais elles ne sont pas neutres, l’espace n’est pas neutre!

Nous proposons aux équipes notre plan, il est important d’inclure toutes les ressources "adultes" de l’établissement ; les accompagnant·es qui encadrent les récréations, bien sûr, mais aussi les personnes qui travaillent à la cantine, les techniciens… Pour que l’ensemble des travailleur·euses soient au fait de notre démarche, et atteindre une forme de consensus sur le fait que l’égalité filles-garçons est un questionnement qui concerne d’abord le fonctionnement des adultes.

On peut constater assez rapidement ce que ces changements produisent dans les relations, on repère comment les enfants se saisissent des espaces avec leurs spécificités. Proposer une alternative à une situation qui semblait figée, c’est ce qui permet de forger l’esprit critique.

Avez-vous des exemples concrets de changements effectués dans les espaces de jeu?

Aménager un espace calme, repenser l’espace dynamique, avoir un espace intermédiaire qui va favoriser le médian plus culturel, les jeux, sortir des tapis, des tables, une boîte à livres, élaborer un nouveau tracé au sol qui propose des parcours originaux… L’idée est de se mettre en action rapidement. Dans l’espace de jeu collectif, on peut travailler par exemple avec des roues du jeu au hasard, avec des équipes choisies également au hasard. Avec un roulement de 10 minutes, pour ne pas que ça dure toute la récréation. L’objectif est de créer de la mixité, varier les jeux, cela permet toujours à quelqu’un de s’y introduire. Un espace devient véritablement égalitaire lorsque tout le monde en connaît les règles et les choix possibles. Les enfants sont capables de résilience.

On parle souvent des jeunes comme l’avenir de nos sociétés, votre travail est-il une façon de prendre le problème à la racine?

Dans une école, il y a le souhait de transmettre des valeurs telles que la liberté, l’égalité, le respect, la bienveillance… Les discriminations qui s’imposent aux enfants dans le cadre scolaire créent donc d’autant plus ce sentiment de décalage et d’injustice.

Il est impératif de travailler sur les stéréotypes de sexe et de genre, sur cette identité d’appartenance, parce qu’ils affaiblissent les possibles, parce qu’ils contraignent, restreignent, étouffent.

Ne pas aborder les questions d’égalité dans l’espace public par le prisme du genre, c’est passer à côté du sujet. Adresser ces questions, en parler de manière déculpabilisée et saine permettrait de tendre vers une société plus égalitaire. On ne peut pas consentir à ce que nos enfants ne développent pas ce sentiment d’amitié. Il est important que les filles et les garçons passent du temps ensemble, des années de terrain m’ont convaincue que c’est l’absence de relation dès l’enfance qui "fait" relation violente plus tard.

"Faire je(u) égal. Penser les espaces à l’école pour inclure tous les enfants", par Édith Maruéjouls, paru aux éditions Double ponctuation, 2022.

MONT-DISON

DANS LA COUR DE RÉCRÉATION DE L'ÉCOLE DE MONT-DISON

Et sur notre commune, comment s’organisent la cour de récréation et les espaces de jeu? Nous posons quelques questions à Ludivine Lacroix, Professeure d’éducation physique à l’école de Mont-Dison!

La cour de récréation était un élément de réflexion notable dans le plan de pilotage de l’école de Mont-Dison (NDLR : document élaboré par chaque école pour définir ses objectifs d’amélioration et les actions à mettre en oeuvre sur une période de 6 ans). Ludivine Lacroix explique: "Nous avons mis en place pas mal de changements dans la cour de récréation, sur la manière de l’occuper et sur les jeux proposés. Il y a des jours dédiés aux jeux de société, d’autres au diabolo, d’autres au foot. Nous avons différentes zones qui ont été marquées au sol, qui délimitent la zone calme, celle où l’on peut courir, la zone ballon, la zone avec des bancs avec à chaque extrémité des petites plantations selon les saisons…". Ces dispositions permettent d’assurer une tournante dans les jeux et de respecter les envies de chacun·e.

Foot un jour, foot pas tous les jours…

Comme nous l’avons évoqué plus haut avec Édith Maruejouls, le "terrain de foot", espace central de la cour, est sujet à exclusions. Ludivine Lacroix: "Je pense que la question du foot se pose dans toutes les écoles! Sur tous les élèves, si l’on regarde le nombre d’enfants qui y joue, la proportion n’est pas équitable, on n’est pas à 50 %."

Le foot est une activité qui prend de la place, au sens littéral certes, mais pas uniquement: "Les enfants nous sollicitent beaucoup, que ce soit parce qu’il y a eu un mauvais arbitrage, un coup, une dispute… C’est un terrain propice aux conflits. D’où la nécessité d’avoir des jours sans ballon. Je vois des enfants qui jouaient exclusivement au foot découvrir le diabolo, s’ouvrir à d’autres jeux. Et lors des jours avec ballon, les enfants savent qu’il y a une zone dédiée à ne pas dépasser. Nous avons la chance d’avoir un grand espace de cour de récréation, qui permet ces aménagements".

Encourager la mixité, sans étouffer

Sur la question des habitudes de jeux entre filles et garçons, Ludivine répond: "Je pense en effet que c’est important que les filles et les garçons jouent ensemble. Je ne sais pas si la création des différentes zones de jeux a eu un impact sur cet aspect, car j’ai l’impression que, dans notre école, ces interactions existaient déjà".

Pour conclure, Ludivine ajoute: "C’est une bonne chose de proposer des jeux qui permettent plus de mixité, qui développent le collectif, l’imaginaire… Mais je trouve qu’il faut aussi penser à laisser un espace où les enfants sont libres de faire ce qu’ils et elles ont envie, sans les cadenasser dans ce que nous imaginons pour elles·eux. Les récréations sont aussi des moments où certains élèves ont vraiment besoin de souffler!"